心休まる池のほとりの「弁天様」

早朝の井の頭公園で練習をしていると、7時を過ぎた頃にどこからともなく太鼓の音が聞こえてきます。井の頭弁財天で行われる朝のお勤めの音です。

吉祥寺にゆかりがあって井の頭公園を知らない人はいないと思いますが、井の頭池の最西端のほとりに「弁天様」と親しまれ信仰を集めてきた「井の頭弁財天」があります。水辺の樹々に囲まれた朱の弁天堂は美しく、対岸の井の頭文化園水生物園や親之井稲荷跡付近から眺める姿は周囲の自然と深く調和していて、井の頭公園有数のビュースポットとなっています。

「弁天様」への想いは訪れる人それぞれだと思いますが、私にとっては身近にあって心休まるお気に入りスポットで、公園内で太極拳の練習をしているときは、四季折々の情景に眼も心も洗われますし、早朝に体の芯まで振動するようなお勤めの太鼓の音を聞くことができた日には、「守っていただいている」という安心感を得ることができる、かけがえのない場所です。

井の頭弁財天は「お寺」、弁天様は「仏さま」

古くから信仰を集め、七福神の中でも有名な「弁天様」ですが、どのような神様なのでしょうか。

井の頭弁財天の公式サイトによると、弁天様は神様ではなく仏さま(インド出身)で、井の頭弁財天は神社ではなくお寺だと紹介されています。

弁財天(弁才天)はもともとはインドのヒンドゥー教の神様サラスヴァティーで、のちに仏教を守護するものとして迎えられました。

日本では七福神のお仲間ということもあり神様と思われがちですが、弁財天や毘沙門天、大黒天などお名前に天が入るのは「天部」に属する仏教の仏さまであり、井の頭弁財天も神社ではなく寺院です。

(井の頭弁財天 公式サイトより)

なお、同じ「弁天様」と呼ばれていても神社で祀られている弁天様もいらっしゃいます。

武蔵野商工会議所が主催した2025年正月の「武蔵野吉祥七福神めぐり」では、武蔵境駅近くの神社「杵築大社」で弁天様をお参りしましたし、おすすめ練習スポットとして紹介している善福寺公園にある市杵嶋神社にも弁天様がいらっしゃいますが、どちらの弁天様も「市杵嶋姫命」とおっしゃる神様だそうです。

お参りの仕方

それでは、井の頭弁財天ではどのようにお参りしたら良いのでしょうか。

公式サイトによると、柏手を叩かずご真言をお唱えするそうです。

お参りの際には柏手を叩くのではなく、心静かに合掌し、口にご真言をお唱えして、心中に願いを念じてください。

これを「身口意の三密」といい、仏さまと通じることができます。

弁財天ご真言

「オン・ソラソバテイ・エイ・ソワカ」

(井の頭弁財天 公式サイトより)

私自身、お寺をお参りする作法について精通しているわけではありませんが、次のような流れでお参りするようにしています。

手水舎で手と口をすすいで清めます

階段を上り、お賽銭を納めます

「お賽銭は○円」という説明をよく

聞きますが、あまり金額にこだわる

必要はないようです

お賽銭箱にお賽銭を納めるときは、

そっと、丁寧に納めるようにします

心静かに合掌し、ご真言をお唱えして、

心中に願いを念じることで、

弁天様と通じることができる

とされています

弁財天ご真言

「オン・ソラソバテイ・エイ・ソワカ」

弁天様へのご挨拶が済んだら、

深く一礼して階段を下ります

その後、境内の他の仏さまをお参りします

弁天島から橋を渡り、

振り返って一礼してから退出します

天慶年間から千年の年月を見守り続けて

井の頭弁財天のある井の頭池周辺の一帯は、縄文時代の遺跡群が発見されるなど、古くから人類が生活していた歴史ある地域だそうですが、井の頭弁財天の起源もまた古く、1000年以上の歴史があるとされています。

井の頭弁財天は、天慶年間(938-946)に関東源氏の祖・源経基が伝教大師の延暦8年(789)作という弁財天女像をこの地に安置したのが始まりで、その後建久8年(1197)に源頼朝が東国の平安を祈願して宮社を建立したとされている。また、正慶2年(1333)には新田義貞が鎌倉北条氏と対陣する際に戦勝祈願を行なったとも伝えられている。

(武蔵野市観光機構「井の頭弁財天」紹介ページより)

江戸時代になると、徳川家康や家光がこの地を訪れた逸話があり、江戸庶民の信仰を集め、浮世絵でも描かれるほどの人気スポットとなりました。

現在、井の頭弁財天は天台宗寺院の「大盛寺」が本坊となっており、大盛寺の僧侶の方々が弁天堂での勤行や華水供(弁天様への所願成就祈念)を取り行っているそうです。

2021年には弁天堂の屋根工事が行われ、新しい銅板の屋根に葺き替えられるなど、井の頭弁財天の歴史と信仰を未来に繋ぐ活動も行われています。

令和7年のご開帳

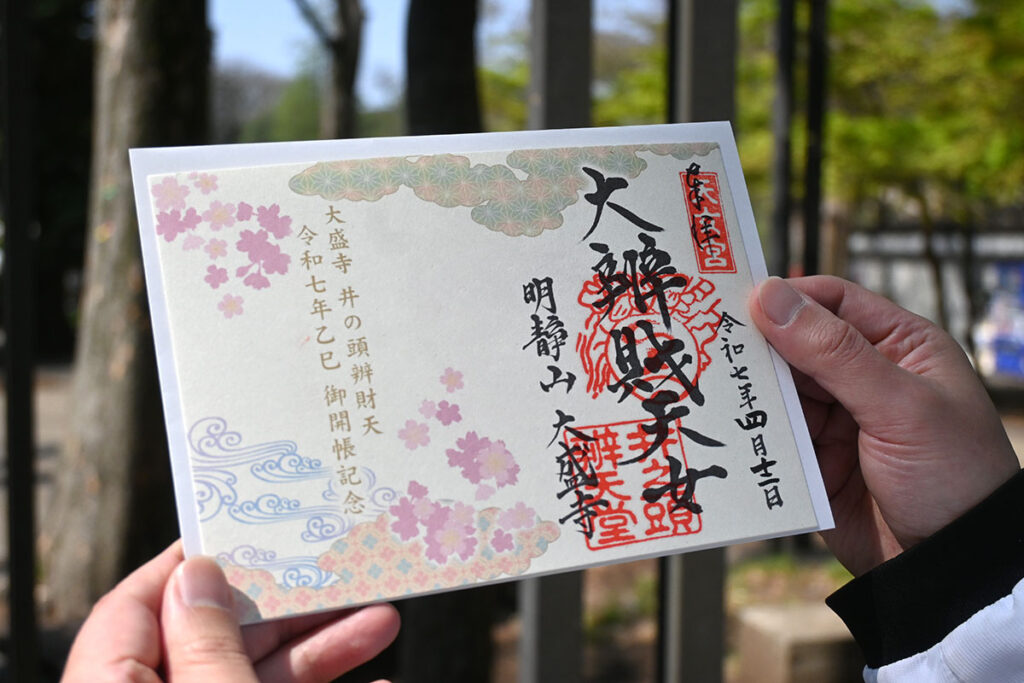

ご本尊の弁天様は秘仏のため普段は非公開となっていますが、巳年の数日間「ご開帳」が行われます。2025年は巳年であり、4月12日〜13日の2日間に限りご開帳されたのですが、私はこの度のご開帳で初めて弁天様のお姿を拝することができました。

当日は早起きをして参拝の列に並んだので、本堂に入室できるまでの待ち時間は数十分ほどでしたが、少し緊張した気持ちで順番を待っていると、薄暗い堂内に、色白でお優しいお顔の弁天様が鎮座されていました。八本の腕には宝珠や武器を携え、頭部には宇賀神を乗せていらっしゃるようでした。

弁天様といえば、一般には福徳・学芸・音楽などの神様のイメージが強いですが、井の頭弁天様のそのお姿は力強い「戦勝神」でもあり、「かつて新田義貞が戦勝祈願を行った」という伝承も頷けます。私たち中国武術愛好者にとっても大切にすべき仏さまだと、この度改めて痛感しました。

心のあり方を見つめる場所

ただ今回のご開帳で気づくことがありました。ご開帳では、我々人間が行列をなして押しかけて様々な祈願をしているわけですが、弁天様はさぞかしお疲れでうんざりしていらっしゃるのではないか、ということでした。

「12年に1回のご開帳」とはいえ、たった2日間でこれほど大勢の人間に面会しなければならないのは、いかに慈悲深い仏さまとはいえさぞかしお疲れなのではないか、「12年に1回」の意味は「それくらいお疲れになる」ということではないか、ふとそういう気持ちが湧き起こり、弁天様のお顔を拝顔できたのは数秒間でしたが早々に堂外へ出ました。

後になって気づいたのですが、そう感じた理由は自分の心のあり方に自信がなかったからではないかと反省し、今年のご開帳以降のお参りでは、日頃から公園での練習を見守っていただいていることへの感謝の気持ちをまず伝えることで、より誠実な参拝ができるよう心がけるようになりました。

もちろん私にも解決したい問題や願い事はありますが、中国伝統武術では、まず自分自身が努力を重ねてこそ老師から指導を受ける資格が得られます。そのため、私にとってはまず最初に自分ができることを精一杯行い、次に感謝の気持ちを伝えられるようになることが大切で、そうすれば、将来願い事をしたい気持ちが生まれても、前回のような申し訳なさを感じずに済むのではないかと思っています。

このように、私にとっての井の頭弁財天は、心のあり方を見つめる大切な場所であり、また身近にあって心休まるお気に入りスポットです。

吉祥寺の街に出かけることがあり、まだ井の頭弁財天をお参りしていない方は、ぜひ一度足を運んでみてください。

ギャラリー

寺院情報

| 名 称 | 井の頭弁財天(本坊は天台宗寺院の大盛寺) |

| 所 在 地 | 東京都三鷹市井の頭4-1 |

| アクセス | 吉祥寺駅から徒歩約10分 ※その他のアクセス方法については、公式サイトを参照↓ |

| URL | https://www.inokashirabenzaiten.com/ |

※記事の内容は執筆時のものです